直腸肛門病センター

診療内容

直腸・肛門疾患は頻度の高い病気ですが、羞恥心から診察の敷居が高いため重症化してから受診される患者さんが多いです。我々は少しでも敷居が低く受診できるように心がけています。

当センターは直腸肛門疾患を大腸肛門病学会専門医や臨床肛門病学会技能認定医、消化器内視鏡学会専門医などを始め複数の専門医資格を有するスタッフによる医療体制で治療にあたっています。また、直腸・肛門手術は状態より創部が大きくなることや創傷遅延などのリスクがあり、創傷や人工肛門、失禁ケアの看護において専門性の高い知識と技術をもった看護師とチームで集学的に治療を行っています。

当センターの特徴

- 総合病院で直腸・肛門疾患を専門的に診察治療できる病院は少なく、様々な合併症をもった患者さんにも対応しています。また消化器内科も充実しているため横断的な診察治療が可能です。

- LigaSure™ Small Jawという器具を使用することで出血がほとんどない手術を可能にしています。

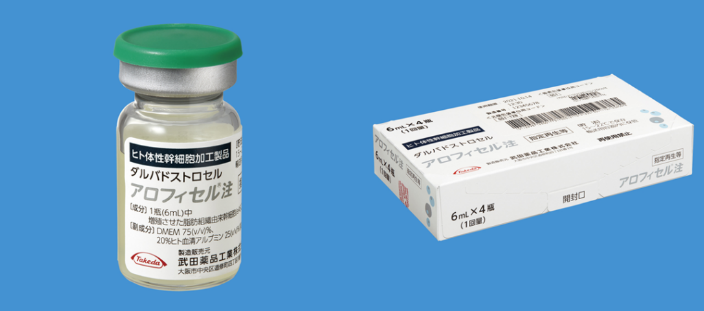

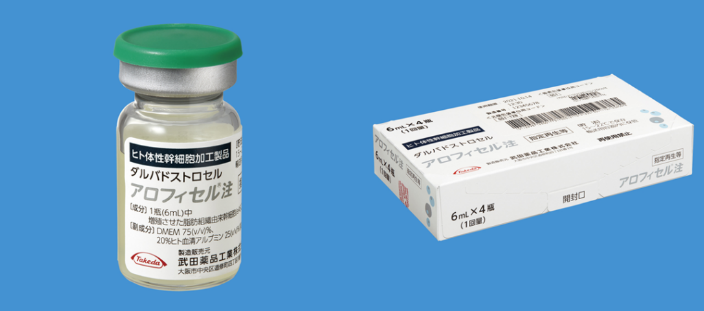

- クローン病に伴う痔瘻に対する新たな治療であるアロフィセル注を用いた痔瘻の手術を開始しました。これまでクローン痔瘻に対しては、シートン法という外科的治療(膿の通り道に医療用チューブ等を通し、チューブを通して排膿を促し自然閉鎖を待つ方法)やクローン病に対する薬物療法による間接的な治療などが行われてきました。しかし、これらの治療が無効である場合、人工肛門が必要になる方もいます。アロフィセルは健康成人の皮下脂肪組織から分離した幹細胞を培養して作られた再生医療等製品に該当し、注射で投与することで免疫調整作用と抗炎症作用を発揮するため、痔瘻を閉鎖する直接的な治療法です。すべての方に適応できるわけではありませんが、強力な治療の選択肢がひとつ増えました。

直腸肛門病センターが専門とする主な疾患

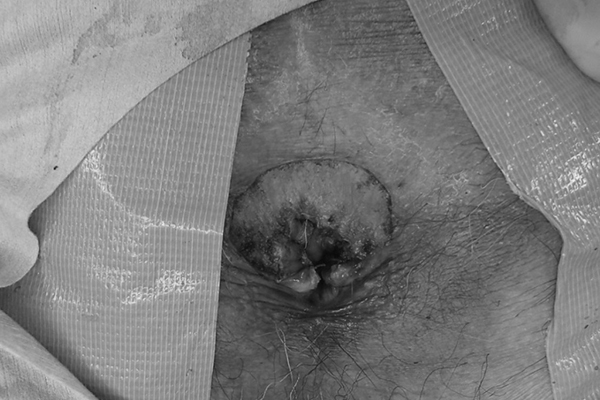

痔核(じかく)

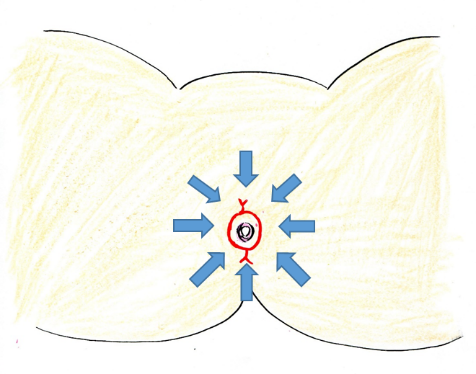

私たちの体は、通常便が漏れないように肛門は閉じていますが、これは肛門周囲の筋肉や組織の他にクッションとして血管の集合体(静脈叢)が関与しています。いぼ痔(痔核)とは、このクッションとしての役割のある静脈叢(内痔静脈叢や外痔静脈叢)が鬱血し、膨らんでくる病気です。症状として出血、脱出、痛みなどの症状があります。

ひとくちに痔核といっても歯状線より内側(直腸側)にできる痔核を内痔核、外側(肛門側)にできる痔核を外痔核といいます。歯状線にまたがる痔核を内外痔核といいます。内痔核は通常痛みを伴わないことが多いですが、外痔核は激しい痛みを伴います。

- 治療

- 痔核はその程度によってGrade1-4に分類されます。基本は保存的加療(生活習慣の改善と軟膏治療)により症状緩和を図りますが、長期間脱出を認める痔核や頻回の出血を生じる痔核、痔核により生活の質(QOL)が低下している場合は手術切除をお勧めします。当院の痔核手術は、①結紮切除術(半閉鎖法)、②ALTA(ジオン)硬化療法③ALTA(ジオン)硬化療法+痔核結紮切除術を組み合わせた併用療法を主に行っております。

痔核の状態は患者さんにより多種多様で、同じ状態の痔はありません。痔核に対しての手術方法はそれぞれ利点欠点があり、その利点欠点、患者さんの痔の状態を十分に検討し、更に患者さんの希望(根治性を優先するか、入院期間や術後の疼痛減 少を優先するのか)も加味して総合的に手術方法を決定していきます。

激しい痛みの伴う血栓性外痔核の場合は軟膏治療の他に外来で血栓除去手術を行っています(治療時間は5-10分程度の日帰り手術です)。

- 手術

- 1. 痔核結紮切除術(LE:Ligation and Excision)

〈入院期間〉3日~7日程度

痔核切除し、痔核の原因となっている大元の血管(痔動脈)を結紮します。切除した傷は術後に溶ける吸収糸で縫って閉じます。最も再発の少ない痔核の手術とされています。

複数の大きな痔核がある場合は切除範囲が大きくなり、肛門狭窄を来すことがありますが、当院では肛門上皮の切除はできるだけ小範囲にとどめ痔核成分を核出する方法をとっております。

- 2. ALTA(ジオン)硬化療法

〈入院期間〉1日~3日程度

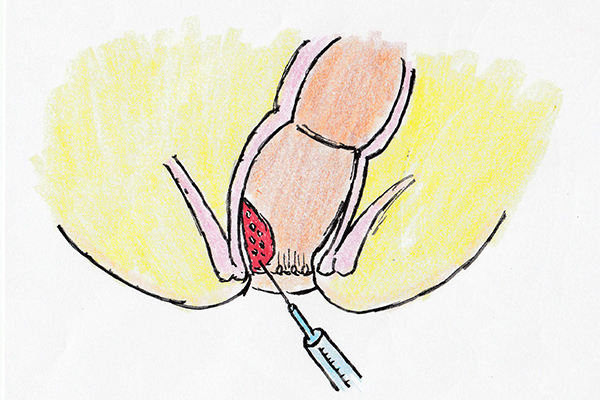

ALTA(ジオン)という注射を内痔核周囲に4箇所注射し内痔核を固めてしまう治療法です。日本大腸肛門病学会の指定する四段階注射法の講習会を受けた医師だけが行うことのできる治療法です。肛門の外側にある外痔核に対しては痛みが強くなるため通常使えません。また脱出程度の少ない痔核のみ適応があります。再発率は1年後に15%との報告があります。

- 3. 痔核結紮切除術(LE)+ALTA(ジオン)硬化療法

〈入院期間〉3日~7日程度

近年急速に普及しつつある新しい治療法です。結紮切除術とALTA硬化療法のそれぞれ良い点を利用し併用したハイブリッド手術といえます。当院で行っている痔核手術のほとんどでこの手術方法を用いています。

a)外痔核と内痔核両方がある場合、ALTAが使えない外痔核は手術で切除し、奥の内痔核をALTAで固める手法

b)内痔核がたくさんある場合、大きな内痔核は結紮切除術を行い、その周囲の小さな内痔核はALTAで固める手法

c)大きな内痔核があり、切除範囲を70%程度に抑え、残りをALTAで押し込んでしまう手法

痔瘻(じろう)

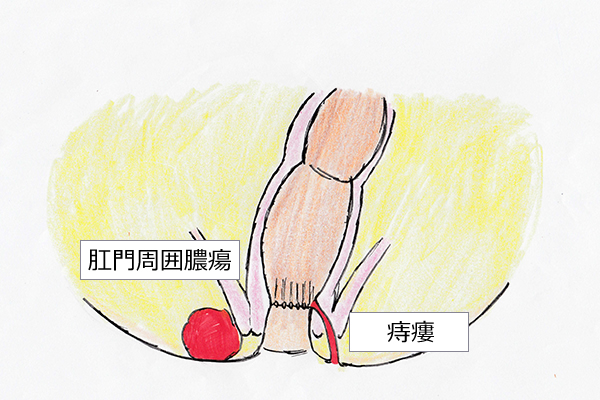

痔瘻(あな痔)とは、直腸と肛門周囲の皮膚をつなぐ穴が開いてトンネルができてしまう病気です。初期の段階は肛門の周囲に膿がたまる「肛門周囲膿瘍」と言われますが、進行して慢性化すると痔瘻となります。痔瘻は、痔核や裂肛と異なり、薬では治すことはできません。手術を行わずに放置しておくと感染遷延化し、肛門変形の原因となります。まれに癌化するもあります(痔瘻癌)。痔瘻癌は一般の肛門癌に比べ、悪性度が高いことが多く見受けられるため痔瘻の診断がつけば速やかに手術加療が必要となります。

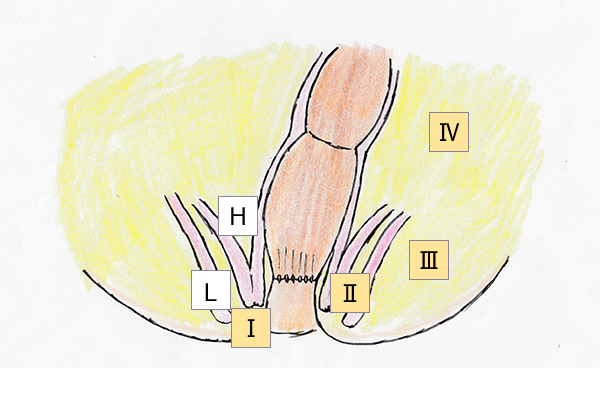

| 痔瘻分類 |

(隅越分類) |

| I:皮下または粘膜下痔瘻 |

L:皮下痔瘻

H:粘膜下痔瘻 |

| II:内外括約筋間痔瘻 |

L:低位筋間痔瘻 |

S:単純

C:複雑 |

| H:高位筋間痔瘻 |

S:単純

C:複雑 |

| III:肛門挙筋下痔瘻 |

U:片側のもの |

S:単純

C:複雑 |

| B:両側のもの |

S:単純

C:複雑 |

| IV:肛門挙筋上痔瘻 |

|

- 原因

肛門の中には粘液を出す「肛門腺」と呼ばれる腺があります。通常肛門腺のある小さなへこみ(肛門陰窩)に便が入り込むことはありませんが、下痢をしていると肛門腺に大腸菌などの細菌が入り込むことがあります。この肛門腺に細菌が入った際に、付近に傷があったり、体の抵抗力が弱っていたりしていると、感染を起こして化膿し(Cypt-glandular infection theory)、肛門周囲膿瘍になります。さらに肛門周囲膿瘍が進行し、肛門の内外をつなぐトンネルができると、痔瘻となります。

- 症状

- 排便に関係なくお尻がはれて痛む、高熱が出る、肛門から膿が出てくるなどの症状があります。まず肛門の周囲が化膿して膿がたまり、お尻がはれて激しい痛みがあります。ふれると痛みがさらに増強します。やがて皮膚が破れて膿が出てきます。たまった膿が出ると症状は一旦軽減し、楽になりますが治癒したわけではありません。痔瘻が慢性化すると肛門変形をきたし排便困難など肛門の機能障害をおこすことがあります。

- 手術

- 痔瘻の手術(特に複雑痔瘻)は専門性が高く、高度な技術と経験が必要になります。その後、痔瘻の状態に応じて、主に以下の手術を行っています。入院手術の場合、通常入院期間は4~7日程度です。(ただし複雑痔瘻の場合2週間程度の入院になる場合もあります。)

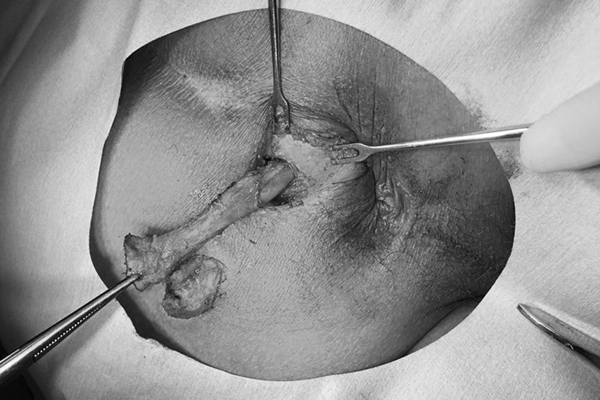

- 1. 切開開放術(Lay open)

〈入院期間〉3日程度

痔瘻の手術で最も再発が少ない手術法です。再発率は1~2%です。ただし肛門括約筋をある程度切り離してしまうため、一般的には括約筋の影響が少ない肛門の後ろ側にできた痔瘻に対して行います。

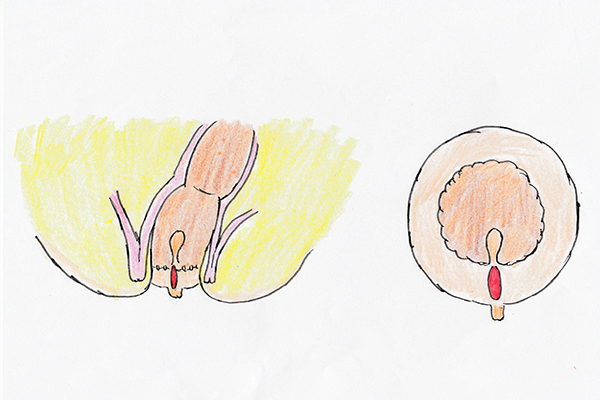

- 2. 肛門括約筋温存術(Coring Out)

〈入院期間〉3日~5日程度

肛門の後方以外の痔瘻に対しては肛門括約筋を切断しない方法で手術を行います。

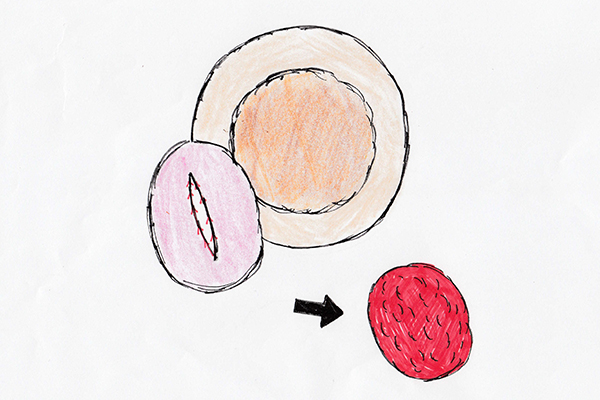

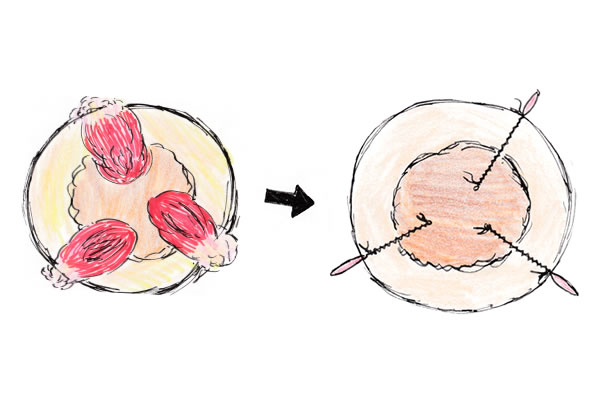

瘻管を切開せずにくり抜いて、さらに1次口を縫い合わせて閉じる方法です。 括約筋の損傷が理論上ありませんので、術後の肛門機能だけを考えればよい方法ですが、再発率が15%程度と高いことが欠点です。

- 3. Seton法(Tight Seton/drainage Seton)

〈入院期間〉5日程度

痔瘻のトンネル(瘻管)にゴムを通して、生体の異物除去反応を利用し、痔瘻を治していく手術法です。痔瘻が深い場合や複雑な場合に用います。理論上肛門括約筋は温存できますが、治療に時間を要します。

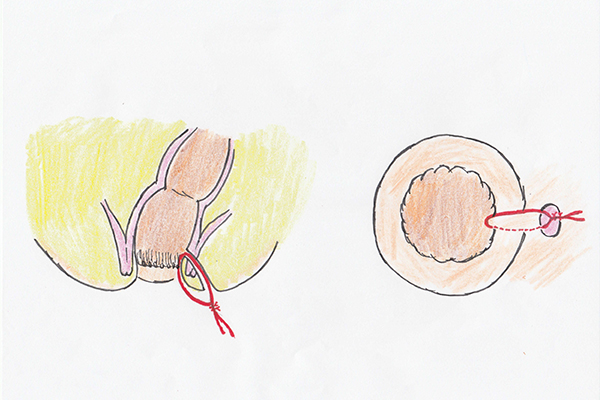

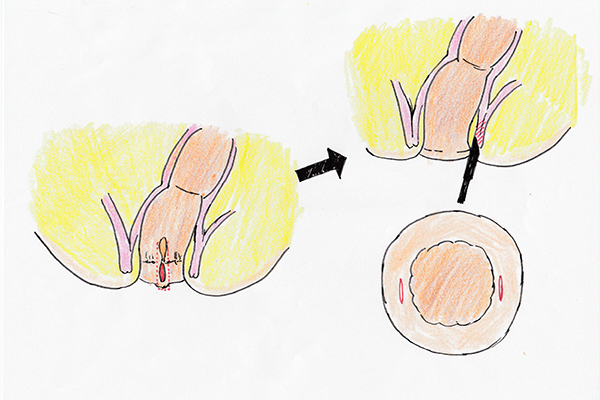

- 4. SIFT-IS法(肛門上皮括約筋温存手術)

〈入院期間〉5日程度

東京山手メディカルセンター大腸肛門病センター(旧社会保険中央総合病院大腸肛門病センター)の佐原力三郎先生が考案した手術法です。肛門上皮を温存し、痔瘻の入り口で瘻管を切離して痔瘻を直す方法です。肛門括約筋への影響はごく軽度で究極の低侵襲(体に負担のかからない)治療法です。

当院では適応のある患者さんにはこのSIFT-IS法を用い治療を行っています。

裂肛(れっこう)

裂肛(きれ痔)とは肛門の出口付近の皮膚が切れた状態です。女性に多い病気です。

- 原因

- 便秘による硬便の通過や、下痢便の強い勢いなどで、肛門の出口付近が切れ、直腸肛門部の血液循環が悪くなることが原因です。肛門出口近辺の皮膚は肛門内部の粘膜と違い、知覚神経が通っているため、裂肛には、激しい痛みが伴います。便秘気味の方は、裂肛が慢性化して悪化する傾向があります。鋭い痛みが走るため、排便を我慢してしまい、便秘を引き起こします。すると便秘のために便は硬くなり、肛門を傷つけやすくなります。こうした悪循環で、さらに悪化し、治りにくくなることがあります。

裂肛には急性裂肛、慢性裂肛、肛門狭窄の3段階があります。

①急性裂肛の多くは薬で治すことができます。

②慢性裂肛は薬で治る可能性が低くなり、薬で治らなければ手術を考えます。

③肛門狭窄は薬では治らず、手術しか治す方法はありません。

慢性化し、悪化してしまう前にご相談いただき、薬で治せるものは治したほうが体への負担が少ないと思います。病状に応じて、一般的には裂肛切除+皮膚弁移動術、側方皮下内肛門括約筋切開術などを行います。入院の場合、いずれも4日間程 度の入院期間です。

- 手術

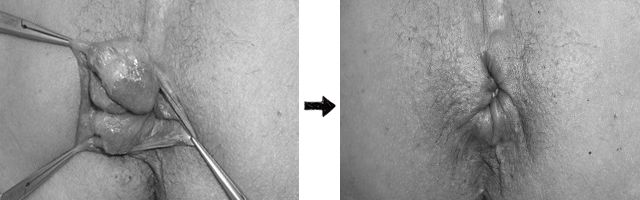

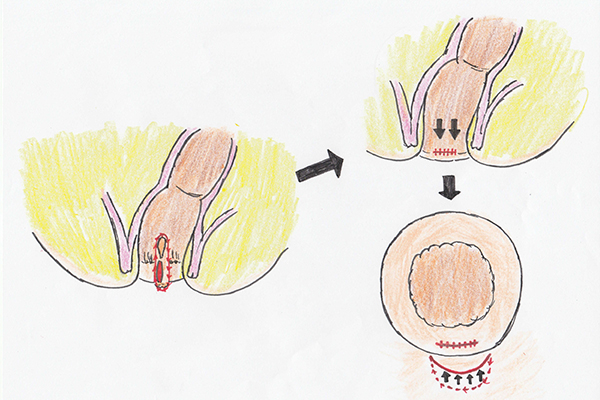

- 1. 裂肛切除+皮膚弁移動術(Sliding Skin Graft:SSG)

〈入院期間〉3日~5日程度

裂肛部分を切除し、創部に近くの皮膚部分を移動させてもってくることで、肛門部分が拡がることになります。スライドさせた皮膚の近くに三日月状の減張切開を行ってテンションを解除して、皮膚が肛門に寄りやすくします。

- 2. 裂肛切除+側方皮下内肛門括約筋切開術(Lateral Subctaneous Internal Sphincterotomy;LSIS)

〈入院期間〉3日~5日程度

薬物療法を行っても裂肛が繰り返されるケースでは、内外肛門括約筋の過緊張があって切れやすくなっていることがわかっています。裂肛部分を切除し、内括約筋の一部を側方切開し、狭くなっている肛門を少し拡げます。

直腸脱(ちょくちょうだつ)

肛門から直腸が脱出する病気です。特に高齢の女性に多い病気です。

- 原因

- 直腸を支える骨盤底群や支持組織と肛門括約筋が加齢や妊娠・出産、慢性的な腹圧の上昇などで弱くなることが原因です。

- 症状

- 腸管脱出による違和感や脱出による腸管粘膜の損傷により出血が見られることもあります。また便失禁も伴います。

- 手術

- 脱出の程度および年齢などの全身状態を考慮し、患者さんに適した治療を選択します。

経腹的に行う手術と経肛門的に行う手術方法があります。

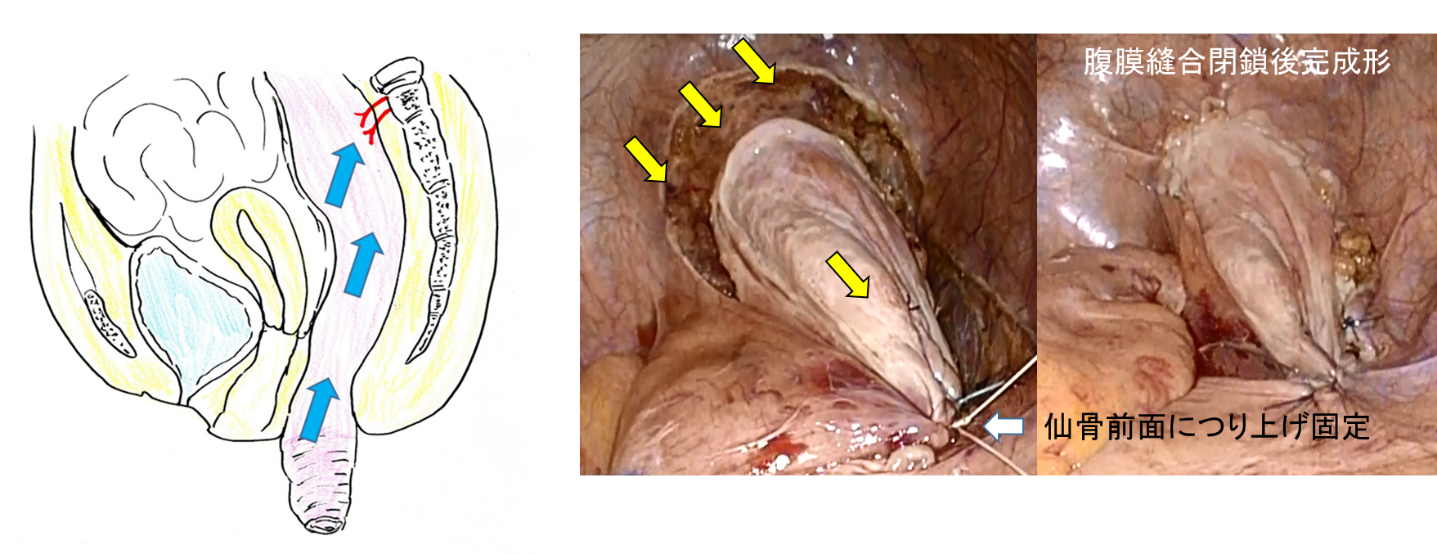

- 1. 腹腔鏡下直腸固定術(経腹的手術)

〈入院期間〉7日~10日程度

脱出長のある患者さんが適応となります。

おへそと他4か所(それぞれ0.5-1.0cmの傷)で低侵襲に手術を行います。脱出した直腸を腹腔内より剥離授動し、仙骨前面に固定する方法です。

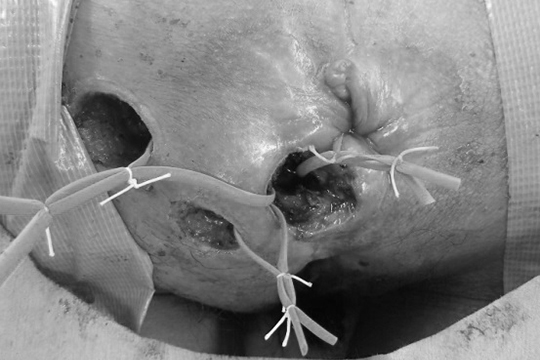

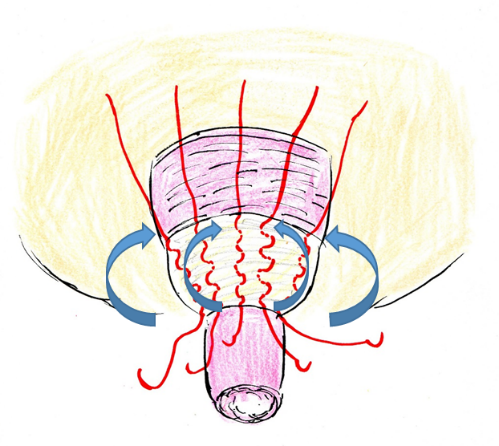

- 2. Delorme法(経肛門的)

〈入院期間〉3日~5日程度

余剰粘膜を切除し、筋肉をアコーディオン状に縫い縮めることによって直腸脱を改善させる手術です。肛門がゆるい場合はThiersch法を追加します。

- 3. Thiersch法(経肛門的)

〈入院期間〉3日程度

ゆるくなった肛門の周囲にひもをまわし肛門をしめる手術です。

便失禁の治療

便失禁の原因は肛門を締める筋肉である肛門括約筋の収縮力の低下や分娩時の肛門損傷が主ですが、直腸疾患の術後や炎症性腸疾患・過敏性腸症候群、脊柱管狭窄症・外傷による脊髄障害、骨盤部の放射治療後なども原因となります。

治療は、まず保存的治療(手術を行わずに薬物・バイオフィードバック療法)を試みます。

それでも症状が改善しない場合は外科治療を考えます。

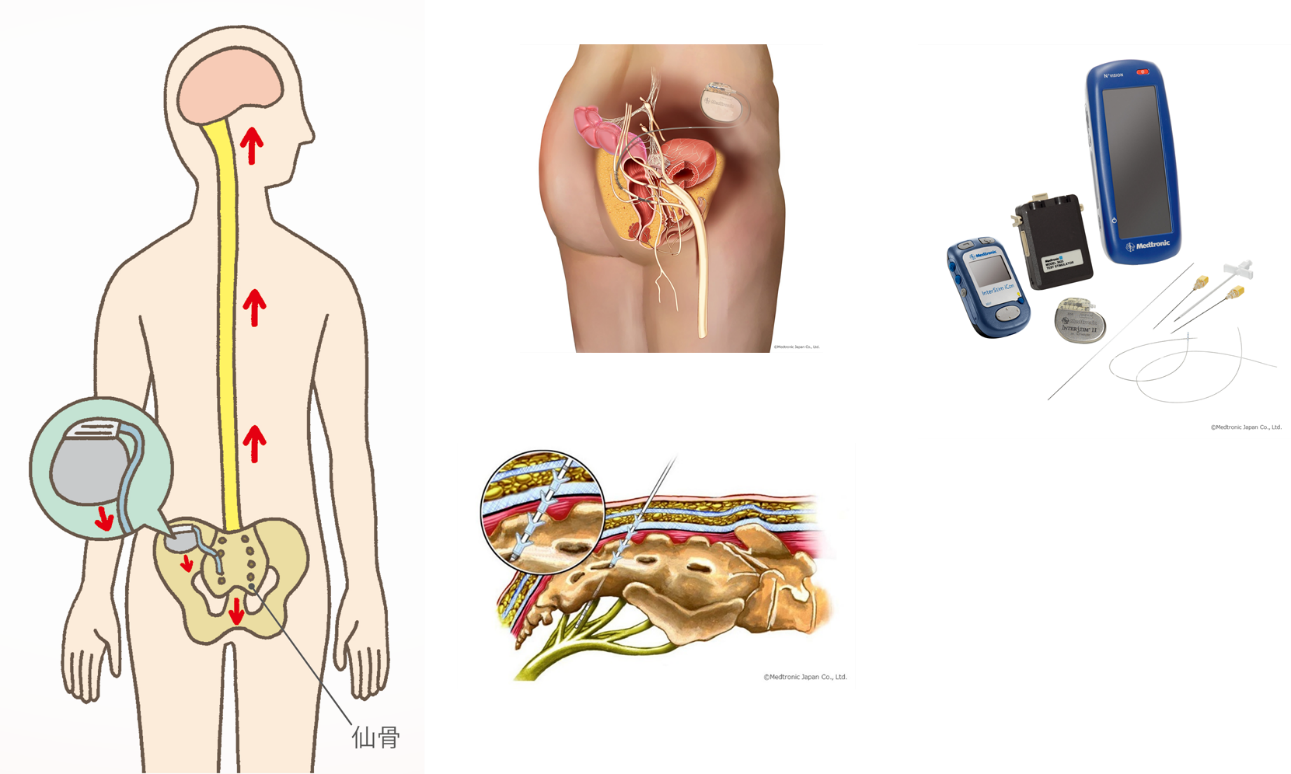

手術療法としては、従来からの肛門括約筋修復術や順行性洗腸(盲腸皮膚瘻術)、人工肛門造設がありますが、新たな治療法として仙骨刺激療法(SNM:Sacral Neuromodulation)が2014年から保険適応となりました。

仙骨刺激療法とは排泄に関連した仙骨神経を継続的に電気刺激することにより、便失禁の症状改善を図る治療法です。

手術は2回実施します。1回目の手術で仙骨孔からリードを挿入、1~2週間テスト刺激を行い、効果を確認します。治療効果(便失禁の回数が半分に減った場合を治療効果ありとします)のあった場合に限り、ペースメーカーのような刺激装置を埋め込みます。それぞれの手術は3泊4日程度の入院が必要となります。

その他肛門疾患

直腸粘膜脱、尖圭コンジローマ、肛門ポリープ、膿皮症、毛巣洞、皮膚湿疹などたくさんの肛門疾患があります。

当科では患者さんの生活の質を第一優先に、できる限り体に負担のかからない治療法を選択したいと考えています。

おしりでお困りの事がございましたら、お一人で悩まずにまずは当科を受診してください。

年間手術件数

| |

2023年 |

2024年 |

| 痔核根治術 |

93例 |

92例 |

| 痔瘻根治術 |

43例 |

44例 |

| 裂肛・肛門狭窄根治術 |

20例 |

13例 |

| 直腸脱手術 |

5例 |

3例 |

| その他 |

|

|

| 総手術件数 |

162例 |

153例 |

スタッフ紹介

【診療部】

| センター長 |

森岡 広嗣

(もりおか ひろつぐ) |

日本外科学会外科専門医

日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医

日本大腸肛門病学会肛門病専門医(Ⅱb領域)

日本消化器内視鏡学会

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医

日本腹部救急医学会認定医・評議員

日本臨床肛門病学会技能認定医

日本感染症学会感染制御医(ICD)

難病指定医(東京都)

身体障害者指定医(ぼうこう又は直腸機能障害)

仙骨刺激療法講習会修了

ALTA四段階注射法講習会修了

アロフィセル(クローン病痔瘻治療薬)講習会修了

|

| 副センター長 |

五藤 倫敏

(ごとう みちとし) |

日本外科学会外科指導医

日本消化器外科学会消化器外科指導医

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡指導医

日本大腸肛門病学会大腸肛門病指導医

日本消化器病学会消化器病指導医

日本内視鏡外科学会技術認定取得者

日本臨床外科学会評議員

日本外科系連合学会評議員

日本腹部救急医学会評議員

日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会評議員

日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会

ストーマ認定士

|

| 副センター長 |

金野 朗

(こんの あきら) |

日本内科学会認定内科医・指導医

日本消化器病学会消化器病専門医

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

日本肝臓学会肝臓専門医

医学博士

|

【看護部】

| 看護師 |

大山 舞華

(おおやま まいか) |

皮膚・排泄ケア認定看護師

特定行為研修修了(創傷管理関連) |

渡邉 詩保里

(わたなべ しほり) |

皮膚・排泄ケア認定看護師

ケアマネージャー |