令和7年7月より脳神経外科部長を藤井本晴医師が拝命し、脳卒中センター長を兼務する形で新たに脳神経外科診療体制を整え、江戸川区唯一の総合病院として最新の診断・治療機器を駆使して、患者さんにより質の高い良い医療サービスを提供できるように努めております。また、各診療科の医師と各職種のスタッフとの連携を密に取りながら全人的医療を日々心がけております。脳神経外科病棟においては、専門看護師や専門リハビリテーションスタッフらと協力して、患者さんやそのご家族の方々に笑顔が戻るよう鋭意診療に努めております。

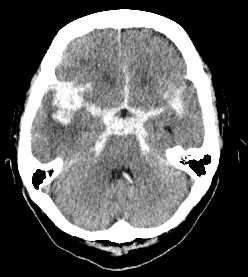

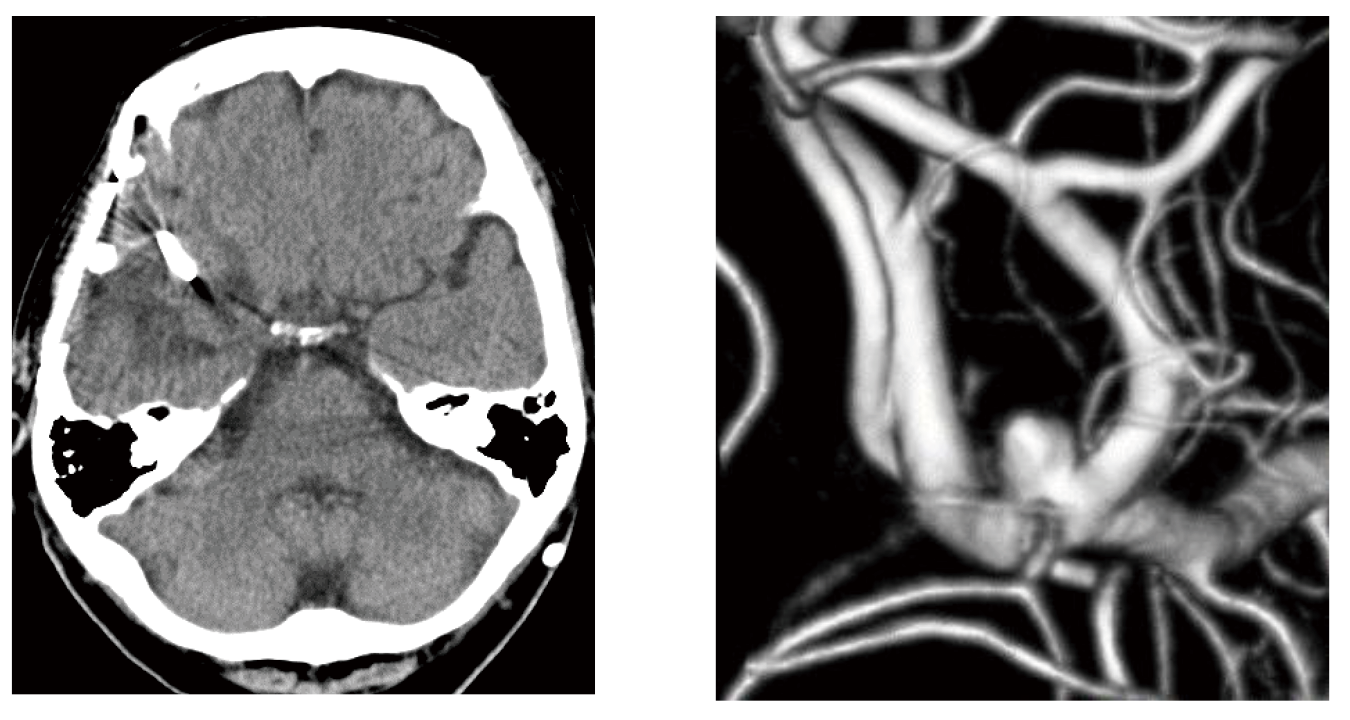

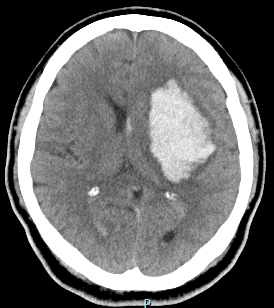

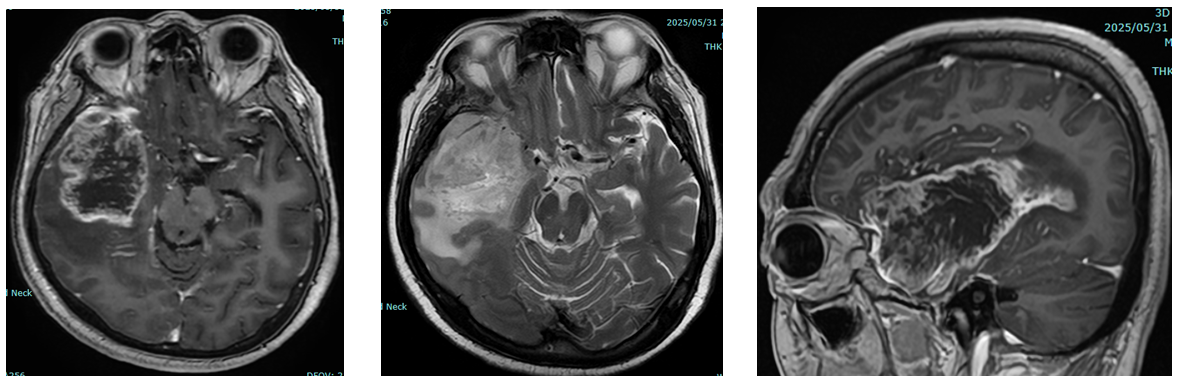

診療内容は、脳神経外科疾患全般に渡り、患者中心のエビデンスに基づいた治療を提供しております。とくに、脳血管障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、脳腫瘍(膠芽腫など悪性脳腫瘍、髄膜種、下垂体腺腫、転移性脳腫瘍など)、脳脊髄外傷、脊椎脊髄疾患(脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアなど)、機能的疾患(三叉神経痛、顔面けいれんなど)、そして小児神経外科疾患(キアリ奇形、脊髄空洞症、先天性水頭症など)などを取り扱っております。

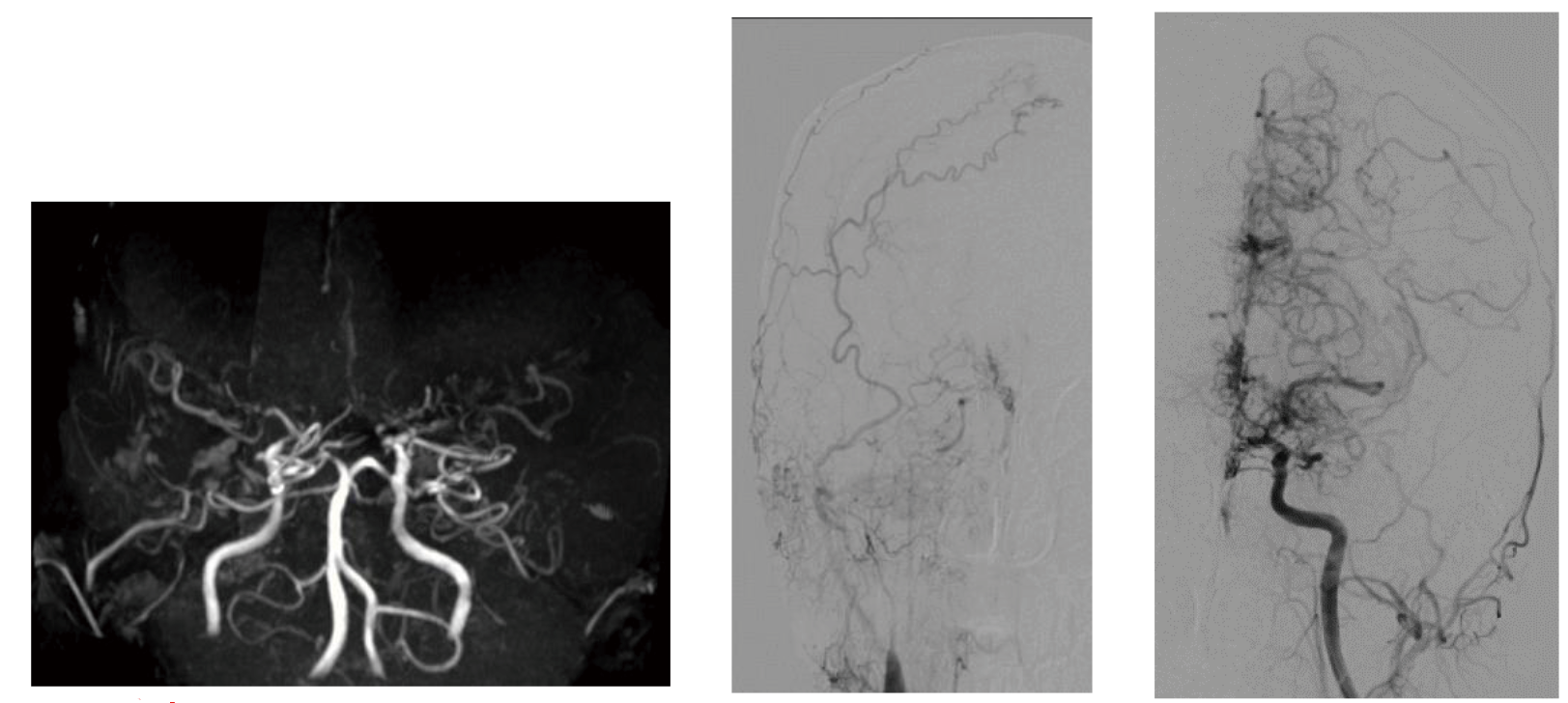

脳卒中急性期治療については、令和4年(2022年)4月より日本脳卒中学会一次脳卒中センターの認定を受けたことで、新たな脳卒中センター診療体制下での急性期脳卒中診療の対応となっております。また、脊椎脊髄疾患については、脊椎脊髄・人工関節センターのメンバーの一員として構成されており、各脊椎脊髄疾患の内容により相互に協力の下、質の高い手術加療を提供できるように努めております。

当院は、急性期治療を中心にした総合病院という使命のもとで診療に当たっております。ただ、脳卒中や脳脊髄外傷後後遺症などで治療後、すぐに自宅に退院できない状況が想定される場合には、医療福祉相談を担当する専門スタッフを通じて、自宅退院準備を視野に入れつつ、回復期リハビリテーション病院または療養型病院や施設など、ご家族にとってよりよい解決方法を模索できる形での転院について進めて参ります。そのため、当院では『脳卒中相談窓口』を設けております。

当科では、専門的な物忘れ外来や頭痛外来など特殊外来としての診療形態での枠組みは設けておりませんが、当院脳神経内科専門医との連携を取りながら、「治療可能な認知症(treatable dementia)(特発性正常圧水頭症など)」や「手術で改善できる頭痛(慢性硬膜下血腫など)」の早期発見に努め、手術適応について適宜判断しております。また、たとえば手術の適応のない疾患におきましても、内科的な加療や介護認定など、可能な限り患者さんやご家族の支えになれますよう努めて参ります。

当科では地域の皆様にも貢献できるように心がけ、かかりつけの患者さんの場合、急な全身疾患(例えば、肺炎などの体調不良など)はもとより、遠方での御加療後の転院のご希望、あるいは赤ちゃんや幼小児などの子どもさんのけがについても可能な限り対応しております。

外来診療については、外来スケジュールを参照ください。

火曜日終日が手術日となっております。この日は救急要請に対応できないことがありますので、ご了承ください。

外来時間外につきましては、可能な限り対応させて頂きます。事前にご一報をお願いいたします。

土曜診療について:

原則行っておりませんが、救急対応には応じております。

救急搬送された頭部外傷患者さんは、初療を救急科の医師が対応し、また全身性に合併した外傷の場合には、一般外科や整形外科、その他の診療科とも連携、相談し診療にあたっております。

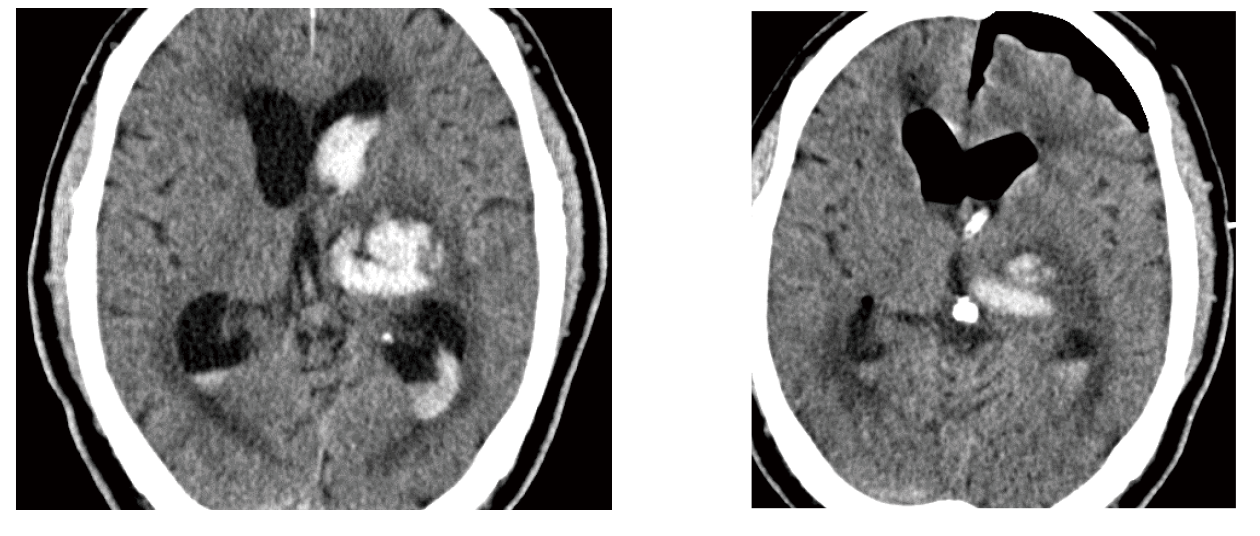

とくに頭部外傷での急性硬膜下血腫や急性硬膜外血腫の患者さんで、切迫した脳へルニア徴候を認めた場合には、緊急での開頭手術での対応になりますが、極めて一刻を争うような状態では、救急室での緊急穿頭術も対応可能な状況です。また、高齢社会という社会環境では、慢性硬膜下血腫の発症頻度は年々増加している印象があります。生命に危険の未だ及んでいない慢性硬膜下血腫の場合も、急激な意識レベルの低下やその他の神経学的所見の悪化を認めた場合は、臨時で手術の対応を行うようにしています。

飲酒後の転倒などによる頭部外傷では、正確な意識レベルの評価が困難な場合が多く、付き添いをお願いして経過観察を目的にした入院をお勧めすることがあります。

小児の頭部外傷については、放射線被ばくを極力避ける意味でCT検査などは基本的に行わない方針を取っています。ただし、一定の診断基準に基づいて、例えば、頭部外傷後3回以上の嘔吐、けいれん発作(ひきつけ)、顔色不良など機嫌がいつもより悪い場合など、そして頭部外傷部位に比較的大きな血腫を伴っている場合や、創部離開を伴って縫合処置が必要であった場合などは、保護者に説明の上、許可を得てCT検査を行うことがあります。検査にて特に異常がなかった場合にでも、こどもの機嫌がすぐれない場合に、経過観察が必要と判断しご入院をお勧めしています。

頭部外傷の既往が不明な患者さんのなかにでも、認知症状の新たな出現や進行悪化、頭重感の出現や増悪、歩行の不安定性や困難などの運動機能の低下(脳梗塞症状と類似)などで、脳CT・MRI検査で慢性硬膜下血腫が見つかることがあります。慢性硬膜下血腫は、「治療可能な認知症(treatable dementia)」と認識されており、局所麻酔下での穿頭手術で症状の改善が期待でき、積極的な手術が必要な疾患と言えます。

顔面けいれんや三叉神経痛のなかには、手術的加療にて症状の改善が期待できる場合があります。

脳MRI検査などにて脳腫瘍や嚢胞性病変がなく、顔面神経や三叉神経を微小血管が圧迫していることが原因になっている場合があります。この場合、責任となる微小血管を神経から離す減圧術を行うことで症状の改善が期待できます。その他、顔面けいれんではボトックス治療で数か月間の症状軽減を期待できる場合もあります。また三叉神経痛では内服(テグレトールなど)での症状緩和も期待できます。外傷、腫瘍、血管障害などの脊髄損傷や脳出血後の難治性神経障害性疼痛の場合には、内科的な加療が抵抗性の場合に脊髄刺激療法(spinal cord stimulation,SCS)で症状緩和が期待できる場合がありますので、ご相談を頂ければ幸いです。

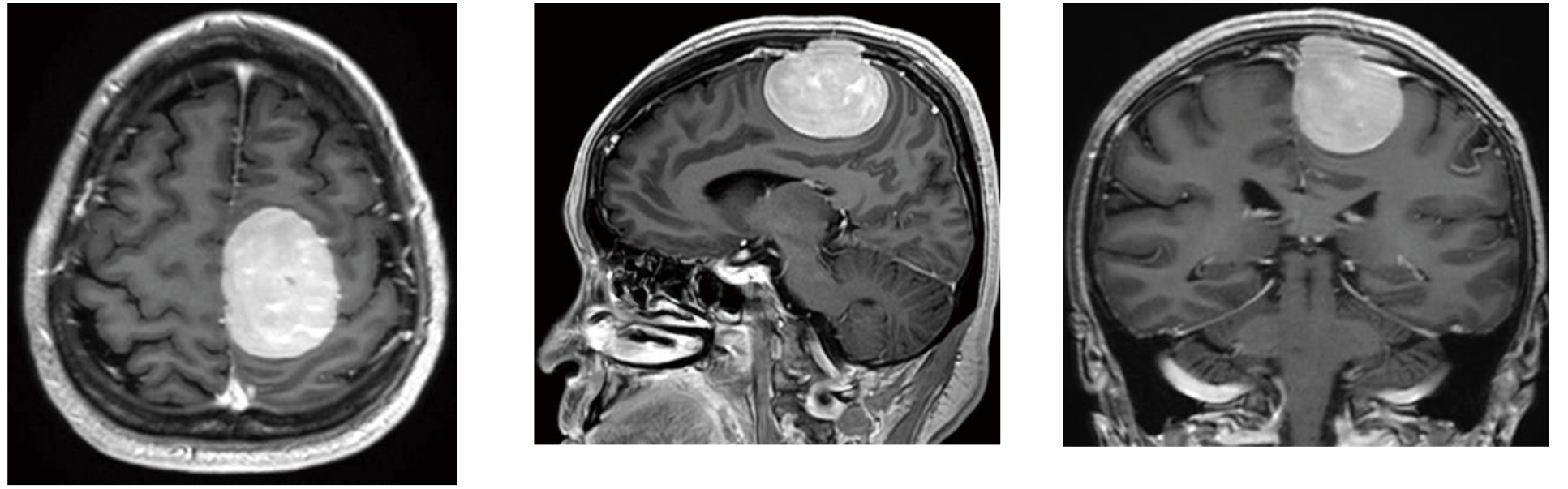

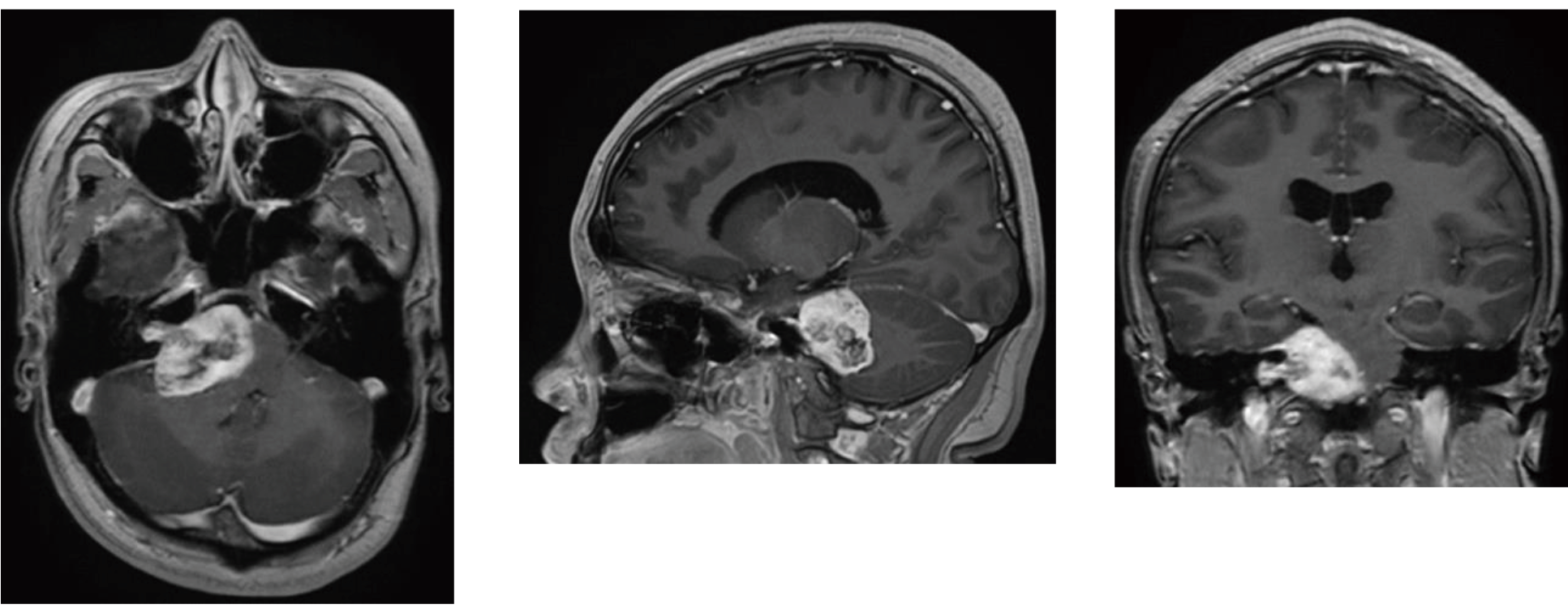

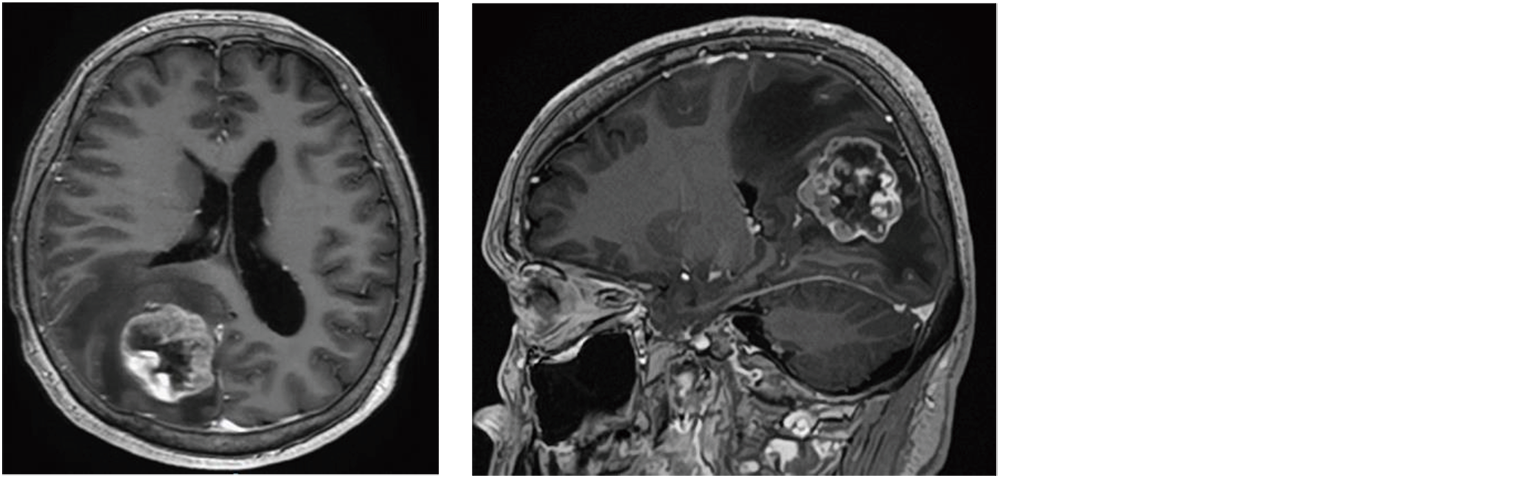

脳腫瘍の外科治療にはおいて、神経機能温存を心がけた積極的な手術的加療を目的にしています。手術用顕微鏡は、Carl Zeiss 社製KINEVO 900を使用しています。手術中には、BRAINLABニューロナビゲーションシステム、運動誘発電位(Motor Evoked Potential, MEP)・感覚誘発電位(Sensory Evoked Potential, SEP)モニタリング、超音波機器、超音波吸引装置、ほかを併用しながら安全な手術の遂行を心がけています。

術後は、残存腫瘍について放射線治療科との相談の上、放射線療法を追加しています。また化学療法についても入院または外来での加療を行っています。

また、少しでも早くベッド上の生活から抜け出したい、手術後のリハビリテーションを適切に行えば自宅退院も早期に可能となり、生活の質の向上が短期間でも期待できる、そのように考えられる場合には、十分なご説明を行い、治療に賛同を頂ければ、他の医療施設では困難と言われた治療内容であっても積極的に検討し、ただ一人のオーダーメイドな治療を施す準備を致します。治療の主役である患者さんにより沿った協同医療を主眼に置いた治療の用意は当科にはあります。まずはご相談いただければ幸いです。

当院で対象とする脳腫瘍は以下の通りです。

| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 手術総件数 | 144 | 153 | 148 | 121 | 99 |

| 脳腫瘍摘出手術 | 24 | 34 | 43 | 26 | 17 |

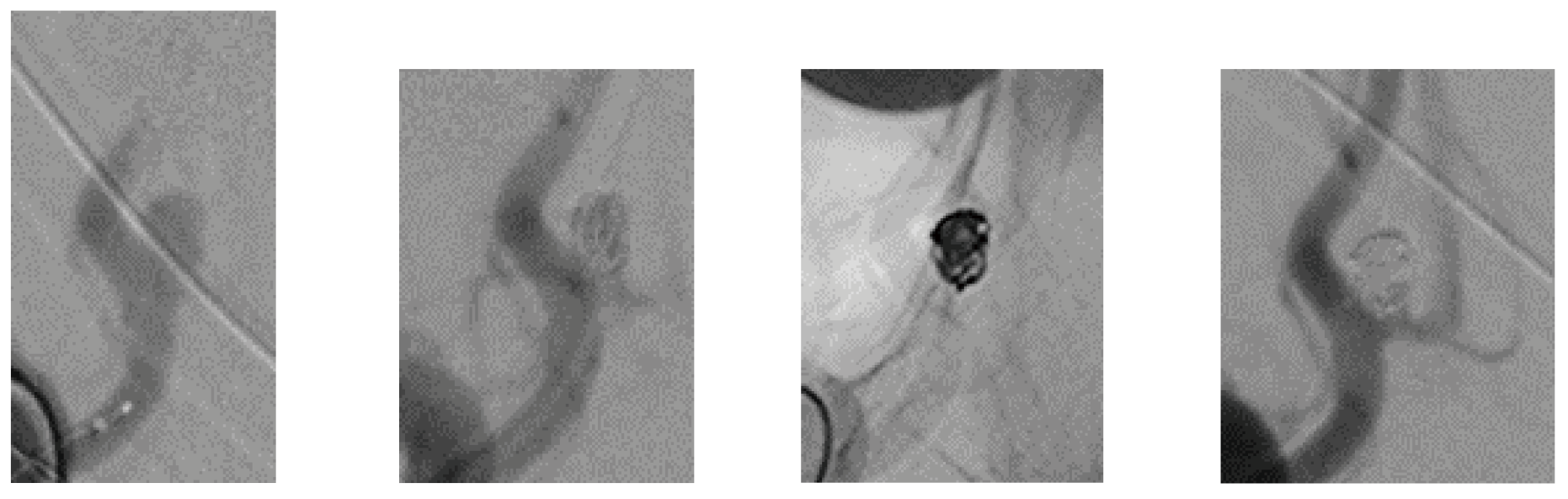

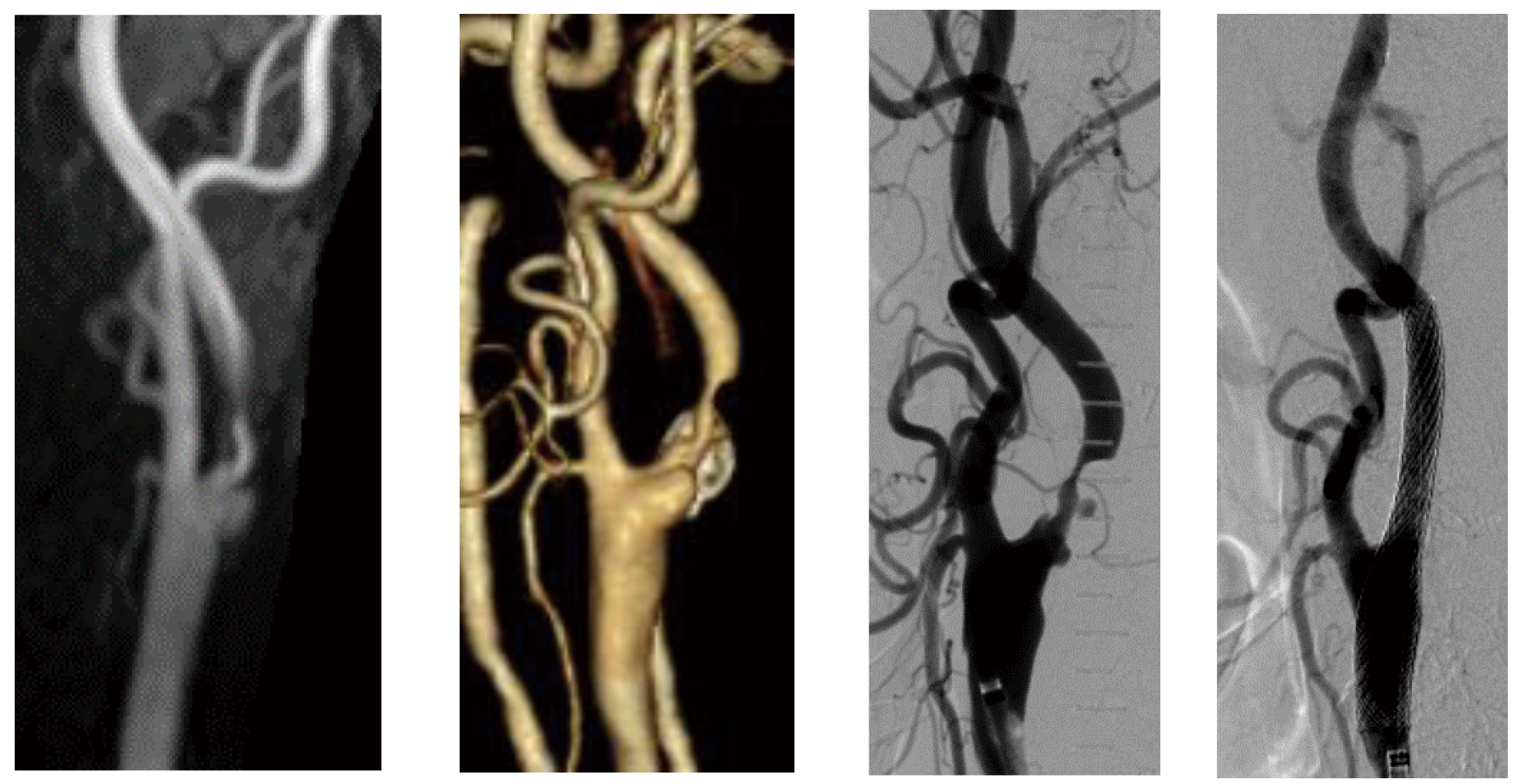

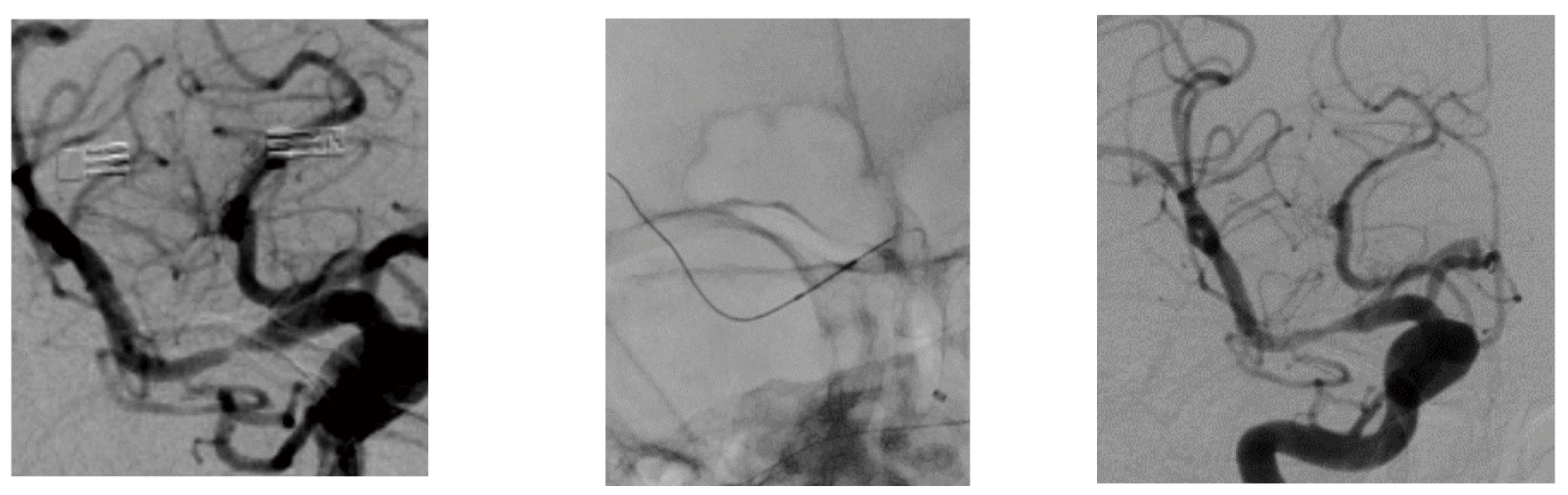

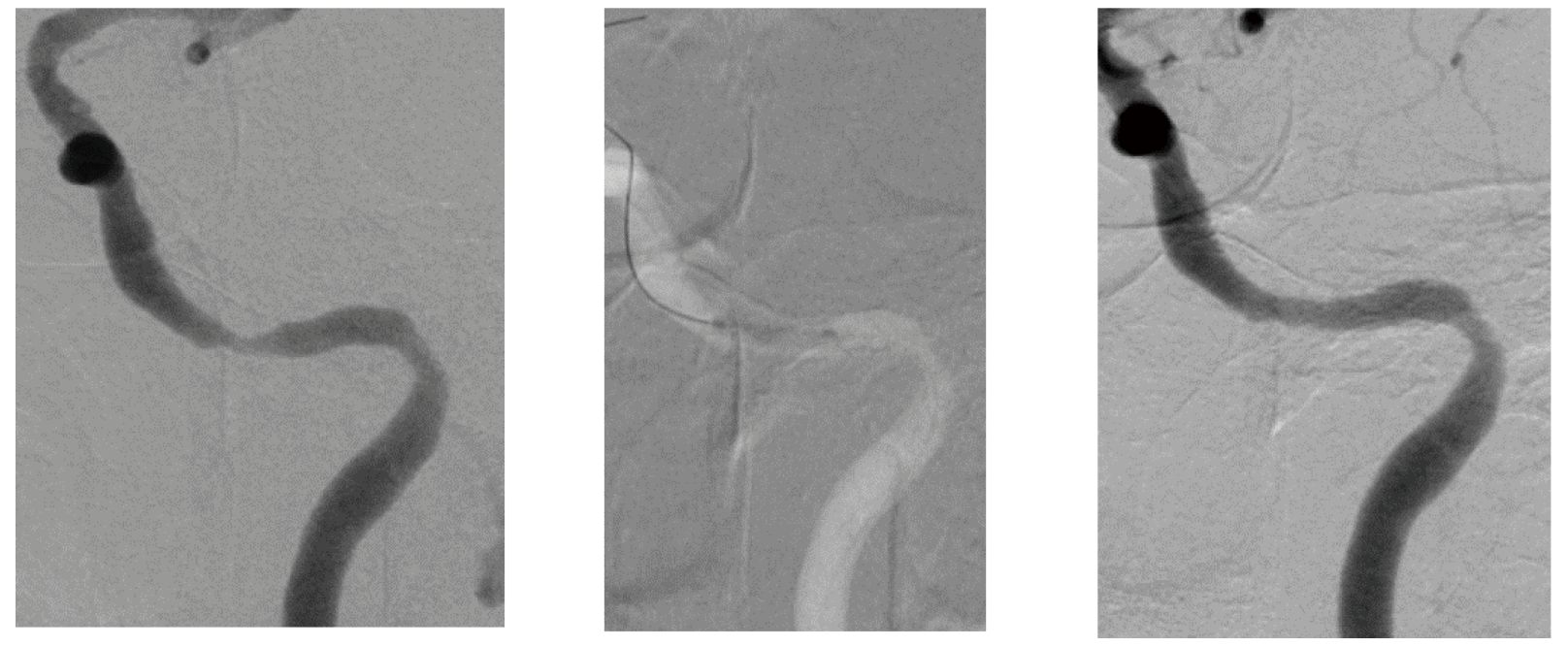

| 脳動脈瘤クリッピング術 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |

| 脳内血腫除去術 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 |

| 直接血行再建術 | 1 | ||||

| 間接血行再建術 | 1 | 3 | |||

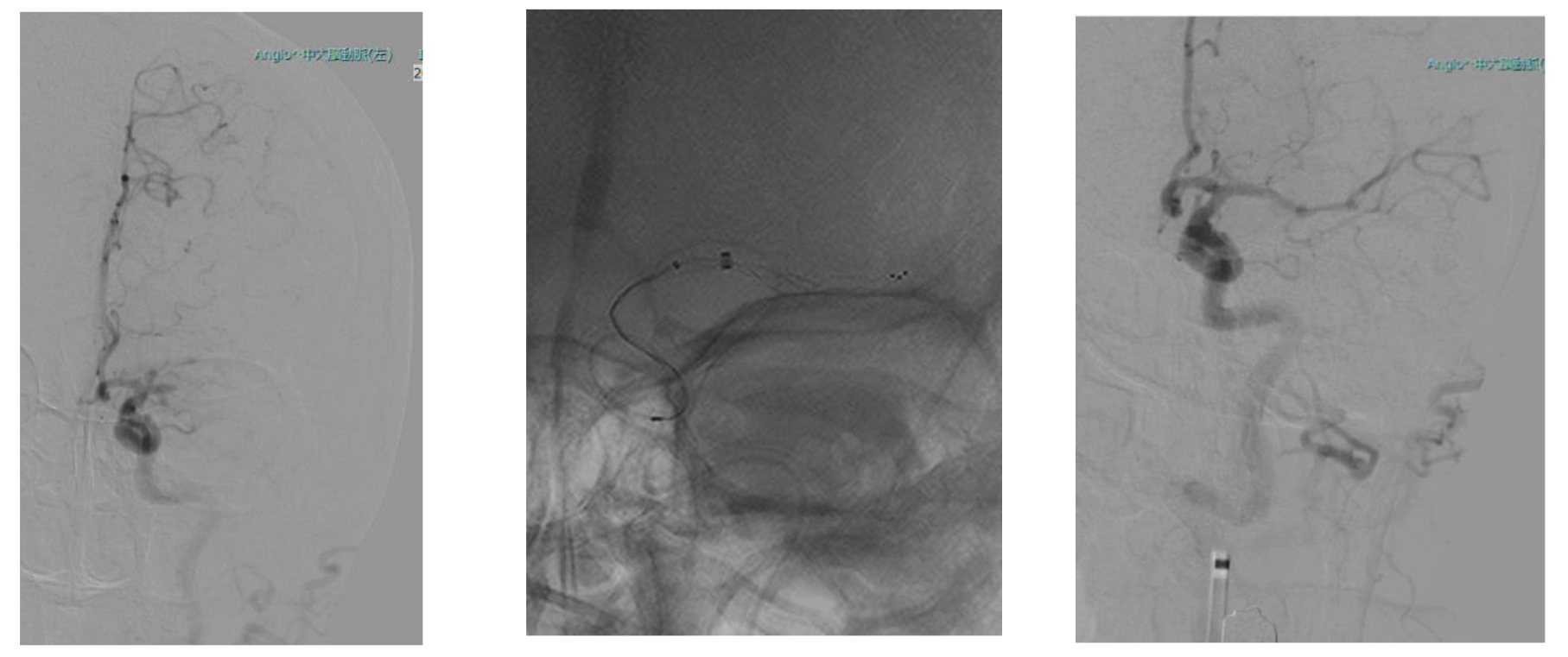

| 血管内手術 | 15 | 25 | 22 | 26 | 16 |

| 急性硬膜外血腫、硬膜下血腫手術 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 |

| 慢性硬膜下血腫手術 | 27 | 26 | 25 | 23 | 32 |

| 脳室腹腔短絡術 | 31 | 25 | 20 | 8 | 12 |

| 脊髄、脊椎手術 | 10 | 7 | 10 | 2 | 6 |

脳神経外科部長 兼 脳卒中センター長

藤井 本晴| 略歴 |

米国ノースウエスタン大学脳神経外科 シカゴ小児記念病院留学 高知医科大学医学脳神経外科 京都きづ川病院脳卒中・神経疾患センター脳神経外科 東京慈恵会医科大学脳神経外科・総合母子健康医療センター小児脳神経外科 国際医療福祉大学熱海病院脳神経外科 聖路加国際病院脳神経外科・神経血管内治療科 花と森の東京病院脳神経外科 |

|---|---|

| 資格 | 米国脳神経外科学会 International Fellow of AANS(IFAANS) 日本脳神経外科認定専門医・指導医・評議員 日本脳卒中学会専門医・指導医・評議員 日本脳神経血管内治療学会専門医 日本小児神経外科学会認定医・評議員 日本脊髄外科学会認定医・脊椎脊髄外科専門医 日本脳神経外傷学会認定指導医 日本リハビリテーション医学会認定臨床認定医 日本神経内視鏡学会技術認定医 日本定位・機能神経外科学会 機能的定位脳手術技術認定医 日本脳神経超音波学会 認定脳神経超音波検査士 脳神経外科救急基礎(PNLS)インストラクター・脳神経蘇生研修指導者厚生労働省医政局長 指導医講習会修了 厚生労働省健康局長 医師緩和ケア研修会修了 日本医師会認定産業医・健康スポーツ医 看護師特定行為研修指導者 日本認知症予防学会専門医 博士(医学) |

| 専門・研究分野 | 脳神経外科一般、小児脳神経外科、脳血管内治療、脊髄外科、神経内視鏡 |

副院長

神田 大| 出身医局 | 自治医科大学脳神経外科 |

|---|---|

| 資格 | 日本脳神経外科学会脳神経外科専門医 日本医師会認定産業医 博士(医学) |

| 専門・研究分野 | 脳卒中(特に出血)の外科治療 |

医員(非常勤)

村上 成之| 専門・研究分野 | 脳神経外科一般 |

|---|

日本脳神経外科学会総会、日本脳神経外科コングレス総会、日本脳神経救急学会、日本脳脊髄外傷学会、日本小児神経外科学会、日本脳神経血管内治療学会、日本脳卒中学会、日本脳神経超音波と栓子検出学会、米国脳神経外科学会、米国コングレス総会、国際小児神経外科学会、アジア・オーストラリア小児神経外科学会、ほか。

当院は、下記の病院と連携をとり、患者さんの受け入れを迅速に行っております。

お問い合わせは病院直接または地域連携室を通してお尋ねください。

癌研有明病院、瑞江脳神経外科医院、むらかみ脳神経クリニック、松江病院、東京ベイ・浦安市川医療センター、川上脳神経外科クリニック、東京心臓不整脈病院、同愛会病院、など。

※日によって初診の方を当日診察できない場合がありますので、事前に電話でお問い合わせください。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 神田 大 | 手術 | 神田 大 | 神田 大 | 神田 大 | |

| 脳血管内治療手術 | ||||||

| 午後 | 担当医 | 手術 | 藤井 本晴 | 担当医 |